こんにちは。今朝は久々に冷え込み、霜ががんがんに降りました。

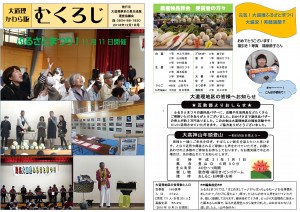

14日大道理地区新年会・新成人と干支を祝う会が開かれました。

木村市長もご参加いただき、ありがとうございました。

朝日新聞が取材に来られ、1月15日号にカラーで掲載されました。

こんにちは。大道理は8・9日の早朝うっすらと雪で地面が白くなり、冬将軍到来です。

寒さに負けず、10日に梅の木剪定講習会を開催しました。

山口県農林事務所の職員さんを講師に迎え、梅の実がたくさんできる剪定を教わりました。

剪定作業は休眠期である12月・1月がベストです。2本主枝、3本主枝が管理しやすく、光が当たりやすくなるように剪定します。

女性も頑張りました!

スッキリしました!再来年たくさんの実がなりますように。

こんにちは。暖かすぎた昨日、大道理夢求の里交流館では『みそ作り教室』を開催しました。

株式会社シマヤさんに来ていただき、『みそ』に関する講義とみその仕込み作業を行いました。

真剣に講義を聞きました。

山口県は麦みそが主流。全国では米みその消費量がなんと8割!

毎日みそ汁を飲むと、胃がんになる確率が低くなる!血圧上昇抑える!老化を遅らせる!肌をきれいにする!

黙々と仕込み作業。塩と麦麹をまぜ、蒸し大豆をすりつぶし、水を入れてこねる。

タッパーに詰めて、3カ月寝かせて完成!

出来上がりが楽しみです。

ふるさとまつりではたくさんの方々にご来場いただき、ありがとうございました。

お陰様で大盛況に終わり、感謝しております。

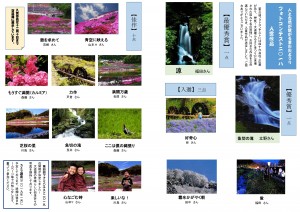

また、皆様にご協力いただいたフォトコンテスト2018の入賞作品が決定しました。

むくろじ12月1日号をご覧ください。

拡大版は☟こちらをクリックして下さい。

大道理の11月は初霜で始まりました。

日中の陽射しは暖かく、すすきが白から銀色に変わり、きらきらと輝いています。

11月11日には、ふるさとまつりが開催されます。

まつりと景色を楽しみに、ぜひお越しください。

こんにちは。

夢求の里交流館、山縣です。

大道理地区での少し昔の秋の暮らしについて、今回は、河内にお住まいの有井君枝さんにお話をお聞きしました。

食事や日々の生活のこと、農業のことなどお話下さいました!

有井君枝さん:『私は大道理の畑地区で八人兄弟の五番目に生まれ、河内に嫁いで来て70年になります。

幼少期はちょうど太平洋戦争中の食糧難の時代で、食事は早いもの勝ちで、兄弟で取り合いになっていました。

そのような時代だったので、母は、自分の分を減らして子どもに食べさせていたのではないかと思います。カボチャや馬鈴薯をおかゆに入れてかさ増ししたものや、ハダカ麦、小麦をお団子にしておかゆやお汁に入れたものを食べていた記憶があります。

河内に嫁いできたのは十九歳の時でした。小学三年生の時に父を亡くし、母に負担をかけたくないという思いで、親同士の決めた縁談で結婚しましたが、主人と長い間ずっと一緒にいられたということは、良いご縁だったのかもしれません。

河内は、蒟蒻栽培に適した土地で、蒟蒻を作られている方が多かったです。

農閑期に出稼ぎに行かずに蒟蒻栽培で副収入を得ている家も何軒かありました。

農協婦人部の生産部で蒟蒻づくりをしていた時代には、私の家でも沢山栽培していました。

今でも栽培していますが、今年は梅雨明けから雨が降らず、猛暑で乾燥しているので、秋に良い芋が出来るかどうか気になっています。

蒟蒻は、水はけの良い土地を好みますが、あまりに乾燥し過ぎても良くありません。

大道理では、味噌、梅干し、タクアン漬けなど加工品を手作りする家が殆どで、実家でも手作りしていましたが、嫁ぎ先の有井家では、お醤油を自宅で作っていました。

醤油を作るための麹、大豆、麦などを寝かせる専用の三畳くらいの部屋があり(麹室)、そこで、味噌づくりに使う木桶よりさらに大きな木桶で作っていました。

とても大きな木桶でしたが、河内には手先が器用で、農作業の傍ら竹細工をされる四、五十代くらいの男性がいて、その方に木桶の※輪替え(※木桶の竹でしめている部分を一度外し、新しい竹に替えること)をしてもらっていました。

【お盆、お彼岸の迎え方】

お盆にも、お彼岸にも小麦で作るお団子、柏餅や小豆入りで、タンサンで膨らませた蒸しパン等作っていました。

お盆には、主人の姉が子どもを連れて里帰りしていたので、大ぞうけ一杯になるくらい沢山作りました。

私とお姑さんと二人で拵えていましたが、前の日から準備するので大ごとでした。

【炭焼きのお話】

私の家では、畑、田んぼと併せて炭焼きをしていました。

昭和38年に大雪(三八豪雪)があり、炭焼きが出来なくなり、その年に主人が就職するまで炭を焼いていました。

炭焼きの窯は赤土を使い、主人やお舅さんが手作りしていました。

炭を焼いていた頃は、毎日炭焼き作業に通いました。

主人が、ナラ、朴の木、クヌギ等の炭木を伐り、伐られた炭木を私が負い子に背負い、窯のところまで運び、焼くための準備をし、それを主人が焼いていました。炭木はとても重く、運ぶのは重労働でした。

炭を焼き始めたら、焼き終えるまでに三日かかります。

火が消えてからも窯の中はしばらく熱く、炭を取り出すまでにさらに時間がかかります。

窯の中の温度が高くなるので、火事を出してはいけないという思いが常にあり、心配でした。

焼き上がった炭は、大向におられた検査する方に、きちんと焼けているかどうか切り口を検査してもらってから、検査を通ったものを炭俵に入れて、久米の方から自動三輪で買いに来られる方に渡していました。

炭焼き作業は、夫婦二人がお弁当を持って、山に行くので、その間、子どもをお姑さんに見てもらっていましたが、子どもが幼いうちはぐずる時に負うて歩いてあやす等、手がかかり、気兼ねなような気持ちがしていました。

大きくなると、近所の子ども達が皆うちに遊びに来て、(子どもならではの)悪さをして騒ぐので、一緒に山に連れて行き、皆でお弁当を食べたりもしていました。

【おやつ】

こどものおやつは、あんこの入ったお団子を菜種油で揚げたものなどを食べさせていました。

菜の花も山で植えられる場所に沢山植えていて、圧搾して油を取る機械を持っている方がおられ、一斗缶に入るくらい作っていたので、家で栽培している小麦と小豆でお団子を作り、菜種油で揚げていましたが、とても美味しく、ようけ拵えても、子どもたちは沢山食べていました。

【農作業、牛のこと】

減反政策が始まるまでは、田んぼは八反作って、二十俵(1200キロ)くらい収穫していました。

農業用の機械が普及し始めるまでは、牛で耕していましたが、主人が就職してからは、牛の世話を私がしました。

三頭いた牛に水や餌を与えるのは私の仕事で、牛の餌は干し草、藁、麦を煮たものなどを食べさせていました。

餌は大量に必要なので、土用までには、冬の餌にするために干し草づくりをし、稲刈りを終えた後の藁を餌にするために、月明かりで、夜でも作業が出来る時には、夕食を終えた後で、夜の十時くらいまで藁のうを作りに行っていました。

稲刈りは、10月の18、19日の秋まつりが終わってからしていました。

刈り終わった稲をハゼ掛けするために運んだものを、主人が縛ってハゼ掛けをしました。

▲はぜかけイメージ画像

お米は、家の近くの川のひらにあった水車で籾を剥がし、臼を持っている人が家々を回って精米する形でした。

天気の良い時には、ロウソクの灯をともしながら、15キロの袋をかついで水車に米を搗きに行っていました。

米作りの他には、野菜づくり、山で椎茸栽培もしていました。

農作業の全てが手作業だった時代には、時間のやりくりが大変で、朝早くから夜中まで仕事をしていましたが、若かったので、出来たのだと思います。

椎茸栽培は、木のええのを伐って何百本も原木にして、栽培していました。

百グラムごとに小分けにすることのできる機械を買ってパック詰めにして出荷し、市場で販売していました。

減反政策が始まってからは野菜を栽培して販売することにも力を入れて、トマト、ナス、グリーンピース、キュウリなど栽培していました。

うちの家は大道理の中でもトマト栽培を早くに始めました。市場の方から野菜を褒められることもやり甲斐になっていました。

南陽市場が閉鎖されるまで、野菜の出荷をしました。河内は土が良く、栽培条件が良く、質の良いものが出来る土地だと思います。』

こんにちは。

夢求の里交流館、山縣です。

夏も終わり九月、田の畔の彼岸花の赤、金木犀の香りが秋の空気のなか優しく香って来て、すっかり秋の気配に包まれていますね。

もうすぐ完成してお届けすることになる、最新号「むくろじ平成30年10月1日号」の「少し昔の大道理」では、河内地区にお住まいの有井君枝さんから「秋の暮らし」のお話を伺い、掲載しました。

有井さんは、昭和38年まで炭焼きをご夫婦でされていたと話されていて、炭焼きについて実物の炭窯を見てみたいというのと、木炭が出来上がるまでを目の当たりにしたいと思っていたところ、大道理地区で唯一、井上哲さんが今でも(生業としてではありませんが)炭焼きをされているという話を井上館長から聞き、これは是非、炭窯を見せて頂きたいと思い、早速連絡を取ってみました。

井上哲さん、山田悦美さんのご兄弟から、炭焼きの予定が近々あり、焼く時に声をかけると言って頂いたものの8月、今年は特別に猛暑が猛威を振るい、暑すぎて出来ないとのことで、しばし時を待つことになり、9月8日。

前回焼いた炭の窯出しから、始まる炭焼きの作業を見せて頂くことになりました。

折角炭焼き作業の一部始終を見せて頂いたものの、むくろじの中では、詳しく掲載することが出来ませんでしたので、ブログでご紹介させていただきます!

炭焼きに集まったメンバーは、井上哲さん、山田悦美さん、藤井敏明さんの三人で、だいたいいつも、このメンバーで炭焼きをされているとのことです。雨が時折激しく降る中、ブルーシートで雨除けを作り、窯出し、窯に木を入れる作業をされることになりました。

▲生憎の雨。作業中雨に濡れないように

炭窯の上にブルーシートをかけています

井上哲さん:「父親が炭焼きをしていて、子どもの頃、作業するところを見ていました。

自分で炭焼きを始めたのは退職してからです。こちらの炭窯は、二代目で、作り直して3年です。

窯は赤土で作る、従来の炭窯の作り方で作っています。

炭焼きはだいだい年に二回しています。

今回炭木に使う木材は、椎茸栽培の原木に使ったものの残りで木炭を作ります。

出来上がった炭は掘りごたつ等に使っています。」

【窯出し】

★前回焼いた炭を取り出します

【窯詰め】

【口焚き】

窯の中で、炭木に火がつくと炭化が始まります

★3日間、窯の中で炭化した後、火を止める作業に入ります。

以上、一連の流れで、大道理鹿野地では、炭焼きをされています。

時折激しく雨が降る中、私の質問に答えつつ、重たい炭木を運び出したり、窯に運び入れたりと大変な作業をされ、

炭焼きの窯出しから、窯に炭木を運び入れるところ、口焚き、火を止めるまでの作業を見せて頂き、貴重な体験でした!

井上哲さん、山田悦美さん、藤井敏明さん、本当にありがとうございました!

![DSCF1761[1]](http://shunan-odori.jp/wp-content/uploads/2019/01/DSCF17611-300x225.jpg)