こんにちは。3月とは思えない暖かさですね。

3月4日ガーデニング教室が開催されました。

米沢園芸の田村先生の楽しいお話しで、笑い声が広がりました。

かわいい多肉植物の寄せ植え?今回は楽しめるようにと花が咲くものを持ってきて下さいました。

ポットから出した苗の根をカットし(根はまた伸びます!)いくつかの苗を中心におしくらまんじゅうで植えるのがコツ!

横から見ると半円状になるように、中心は高くします。

育て方は、今回はガラスの器なので、窓越し日陰がGood!

教室終了後には、恒例の質問コーナー❕ 色々な質問が飛び交いました。

紫陽花の剪定は? 花が咲き終わった後1年に1回、赤い花は家の周りに、青い花は庭に、白い花はどこでもOKですよ。

河津さくらの花が咲かないのはなぜ? 植える時に根を洗ってえば、花が咲きます。

たくさんの方々にご参加いただき、ありがとうございました。

24日はドライフラワーアレンジメント教室開催があります。ぜひお越しください。

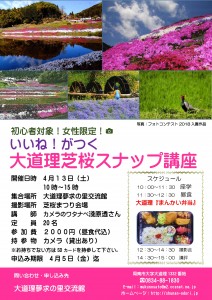

いいね!がつく 大道理芝桜スナップ講座を開催します。

初心者対象・女性限定です。

講師にカメラのワタナベ淺原透さんをお迎えします。

スマートフォンの上手な撮影方法も教えて頂けますよ。

ぜひ、ご参加ください。

こんにちは。今日は春を感じさせるような陽気ですね。

さて、『第9回大道理芝桜まつり』の開催が決定しました。開催期間は4月1日から30日です。

暖冬で開花が例年より早いのかな……?と思う人間様を横目に、芝桜の発育状況は今のところ例年と変わりません。

開花状況は、お伝えしていきますので、しばらくお待ちください❀

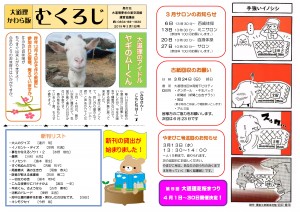

こんにちは。ヤギのムーです? もうすぐ1歳です。

昨年の5月に大道理の瀬戸兼に来ました!

雪が降る日や寒い日は、大道理小学校の小屋にいます。

ムー君と声をかけてもらうと嬉しいです♡

お天気のいい日☀に会いに来てね。待ってるよ~ メェ~~~

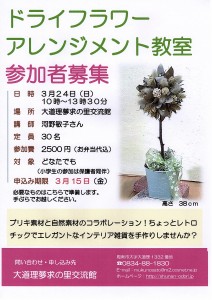

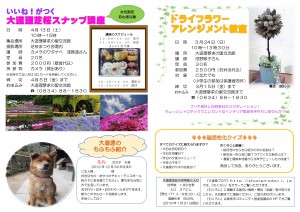

こんにちは。3月24日、大道理夢求の里交流館主催のドライフラワーアレンジメント教室を開催します。

今回は、❀❀ブリキ鉢とドライフラワーのコラボレーション❀❀おしゃれなインテリア雑貨を手作りします。

大道理の春を感じに、ぜひお越しください。お待ちしております。

3月4日、大道理夢求の里交流館主催のガーデニング教室を開催します。

ぷっくりとした葉がかわいらしい多肉植物の寄せ植えです。素敵なアレンジアイデア!水やり、管理などを米沢園芸の田村先生から楽しく教わります。

お申込み・お問い合わせは交流館までお電話ください。

皆様のお越しをお待ちしております。