こんにちは。夢求の里交流館、山縣です。

暑かった8月とはうってかわり、雨続きの9月ももう終盤ですね。

9月9日金曜日。大道理地区体育館で、向道地区「敬老会」が開かれ、対象者244名のうち、86名の方が参加されました!

敬老会に集まられた皆さん

開式後、向道地区社会福祉協議会の中村俊道会長が参加者の皆さんへ「高齢者サロンなどでいろんな人と会ったり、手足を動かして歩いたり、健康で長生きしてください」というお祝いのあいさつをされ、東北、北海道での災害等を受けて、「自主防災組織を立ち上げて、見守りをしていきます。楽しく安全に暮らせる地域づくりをしていきたい」と述べられました。

あいさつをする中村会長

次に木村健一郎周南市長のお祝いの言葉と、「これからもだれもが住み慣れた地域で、生きがいを持って暮らしていける「ふるさと周南」の実現に向けて、全力で取り組んでまいりますので、豊富な知識や経験をお持ちの皆さま方の、なお一層のお力添えを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」という言葉を田中章夫向道支所長が代読されました。

市長祝辞を代読する田中支所長

来賓の祝辞として、吉谷川周南市社会福祉協議会長が、「周南市もやいネット地区ステーションが平成27年度末に周南市内31地区での設置が完了し、住み慣れた地域で安心して暮らせる地域づくりがなされているのは、民生委員さん、福祉員さんお力のおかげです。友達が困っていると感じたら、民生委員さんに伝えてほしい」とおっしゃいました。

それから、平均寿命は世界一ではなくなったものの、健康寿命は74.9歳で日本が世界一で、敬老会に来られた皆さんはその健康寿命を超えた方。来年も元気で出席してください。」とお祝いの言葉を述べられました。

祝辞を述べる吉谷川会長

それから、大道理をよくする会の土田友己会長が、ご自身が日々の生活や書物などの中から印象に残る言葉を書き留められている手帳の中から選ばれた言葉と、「皆様の健康をお祈りします。体に気を付けて、来年大向でお会いしたい。今日は出し物を楽しんでください。」という祝辞を述べられました。

祝辞を述べる土田会長

沢山の方からの祝辞に、大道理老人クラブの秋貞統男さんが謝辞を述べられました。

乾杯!でお食事&歓談タイム開始です!

乾杯!でお食事&歓談タイム開始です!

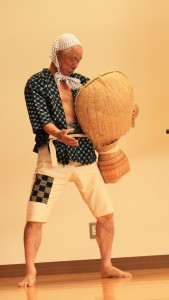

【 演芸 】~ 大正琴 どじょうすくい マジックショー 歌、ダンス ~

大正琴サークルの皆さんの息の合った演奏に耳を傾けながら「大道理ほたる工房」お弁当を頂いておられます!

【 大道理地区のJA周南女性部の皆さんによる歌とダンスショー 】

演芸の最後は、大道理地区のJA女性部の皆さんによる歌とダンスショーでした。

皆さんとても楽しそうにご覧になっていました!

敬老会に来られた方々の中には、大道理かわら版「むくろじ」の取材でお話をお伺いした方々の姿もありました。大道理でかつて行われていたこと、かつての風景、習慣、祭事など、体験された方にしか分からない貴重な話をお話しくださり、様々なことを教えて頂いています。

皆さんこれからも益々お健やかにお過ごしください!

こんにちは。夢求の里交流館山縣です。

ようやく暑さのピークも今週中、とのことで少しほっとしています。いよいよ季節は秋へ…

「秋のガーデニング講座」を9月26日(月) 13:00~16:00開催します!

講師はお馴染みの米沢園芸の「田村修先生」です。

今回はドイツ生まれの無菌、無臭の清潔な用土を使った新しい栽培方法「セラミス」での観葉植物の寄せ植え体験講座をします!

あなたのお気に入りの器を使って、仕事場のデスクやご自宅のお部屋をグリーンで爽やかに彩ってみませんか?

お手入れはとっても簡単で、水やりは週に一度くらいで大丈夫です。

★会場 大道理夢求の里交流館 大会議室

★対象 どなたでも

★定員 先着20名

★参加費は500円(寄せ植え用の観葉植物など材料費別途)

★持参物 園芸用手袋、観葉植物植付用の鉢(素材は陶器、透明なグラス、園芸用のバケツ等何でもOKです!)

★申込期限 9月16日(金)

★お問合せ 申し込み先 大道理夢求の里交流館

tel: 0834-88-1830

✉: mukunosato@m2.ccsnet.ne.jp

▽ガーデニング講座チラシ

ガーデニング講座申込書2016年9月ver

こんにちは。夢求の里交流館山縣です。

7月30日土曜日。大道理夢求の里交流館で「ハーブ&アロマ体験講座」が開催され、市内各地から三十余名の方が参加して下さいました。講師には山口市からジャパンハーブスクール認定講師の有吉俊先生にお越し頂き、午前午後の二部構成で講座が行われました。

▲講座風景です

午前中の第一部では参加者全員で「石鹸づくり」をしました。

▲ジャーマンカモミール抽出液をビーカーで量っています

▲ジャーマンカモミール抽出液を石鹸素地に入れて混ぜ合わせ中です。

均一に混ざるようにしっかり揉んでいきます。

▲よく混ぜ合わせた石鹸素地にハチミツとラベンダー、ゼラニウムの精油を混ぜていきます。

ラベンダーの良い香りが会場内に広がります!

▲石鹸を成型していきます。思い思いの形に作り上げていく作業は子どもさん方の夏休みの工作にはもってこいです!

石鹸の怪獣が出来上がりました!

講座の中では精油という植物から抽出したオイルを使用していますが、抽出前の植物を有吉先生がお持ち下さり、実際に参加者の皆さんで香りを嗅いでみました。爽やかな香りのする植物もあれば、虫よけに使う精油に使用する植物の中には虫が除けていきそうな香りのものもあり、様々でした。写真の植物はゼラニウムです。

石鹸作りが終わるとお楽しみの昼食です。

参加者の皆さんで楽しく和気あいあいとお話されながら「大道理ほたる工房」の「まんかい弁当」を召し上がった後は、ハーブソルトづくりと虫よけスプレー作りに分かれての第二部が始まりました。

ハーブソルト」は、乾燥させたハーブを細かく刻んで食塩と混ぜ合わせたもので、食材の味を引き立て、ハーブの持つ効能から健康と美容効果が期待される万能調味料です。食塩は、天然塩、藻塩、岩塩の三種類を使用し、ハーブは、オレガノ、コモンセージ、コモンタイム、ローズマリーなど12種類のハーブを使用します。それぞれの材料を分量ずつ小さじ密封できる袋の中に入れていき、混ぜ合わせます。

【蚊除けスプレー作り】

蚊除けスプレーは市販のものとは異なり、ハーブの持つ昆虫忌避作用で、殺すのではなく、虫を寄せ付けない成分で作られたスプレーです。

使用した精油はシトロネラ、レモングラス、レモンユーカリ、ゼラニウムで、最初に無水エタノールを入れたスプレー容器に入れて混ぜ合わせていきます。

精油の使用には充分な注意が必要で、先生のご指導のもと、安全に取り扱いながら皆さん作っておられました。これからが夏本番。蚊除けスプレーは大活躍しそうです!

【蚊除けスプレーづくり特別編】

講座では精油を使って蚊除けスプレーを作りましたが、もっと手軽な方法として、ハーブを煮出した抽出液を使った蚊除けスプレーの作り方も、講座の最後に有吉先生がご紹介下さいました!精油での蚊除けスプレー作りで使用したシトロネラ以外の植物を全部入れて煮出して抽出液を作り、蚊除けスプレーとして使用します。

こちらの方法で作った蚊除けスプレーは精油で作ったものと比べると若干効果は落ちるということですが、ご自宅で手軽に作ることが出来るということで今回ご紹介下さり、抽出液で作った蚊除けスプレーも蚊除けスプレー作りを選択された参加者の皆さんにプレゼントしてくださいました。

今回は夏休み期間中ということで、親子でご参加下さる方の姿が沢山ありました。子どもさんの夏休みの自由研究や工作の課題提出の一助になれば幸いです!また、今回はハーブ&アロマ体験講座ということで多くの女性の方にご参加いただきました。ご自宅でハーブを育てて食材や茶として召し上がっておられる方も沢山おられると思います。今回の講座をきっかけに、ハーブやアロマの精油をより身近な生活の中に取り入れて頂くきっかけとなればうれしいです。

ご参加下さった皆さん、有吉先生、ありがとうございました!

こんにちは。先日からご紹介して来ました漫画塾生の若者六名を全員ご紹介しましたが、締め括りで今日は責任者の樹本ふみきよ先生をご紹介します。

【塾生たちへの思い】

「この度、大道理に移住した塾生六人とは何年も前からの付き合いで、ずっと見て来ましたが、全員能力のある子ばかりで、一~二年以内にデビューして、漫画雑誌での仕事をすることになると思います。必ず皆、一流になって活躍してくれると信じています。六人とも自分の課題や、やるべきことが分かっているので、心配していません。全面的に信頼しているので、私は六人の仕事を見守り、一人一人の夢が現実となっていくのを見届けるだけです。

【大好きな農業のこと】

大道理に来てからは、かねてから好きでやりたかった野菜づくりをしています。

▲野菜の苗を植えておられます

大道理に来てからは、かねてから好きでやりたかった野菜づくりをしています。祖父母が農家なので、小学生の時には田んぼを手伝っていました。苗を田んぼまで運んで行って、投げて渡したり、草取りをしたりするなどの手伝いをしていました。稲刈りは手で刈って、縄で束ねてハゼ掛けをする手作業での稲作でした。宇部に家がありますが、そこでは家庭菜園をしていて、プランターを八十鉢置いて育てていました。野菜を育てることが好きなので、塾生の胃袋を満たすためにも野菜作りをしています!

大道理では、地域のコミュニティの皆さんの温かさを感じます。耕運機も西照寺の重永住職さんのお知り合いより、無償でお譲り頂きました。そのほかにも農作業に使う道具も使えるようにして頂いてから「あげるから使い」と言って持って来て頂きました。

また、畑で作業をしていたら、地域の皆さんが様子を見に来られたり、手伝いに来て下さったりします。

【 夢 】

夢は塾生全員の子どもを抱くことです。孫みたいに抱っこして写真を撮りたいです。その写真は宝物です。それから皆が一流になって、トラクターをプレゼントしてくれたらうれしいです。

【三十年後の大道理を夢に描く】

漫画塾生が大道理に入り、それに続いて次の塾生たちなどの若者が大道理に移住していって、子どもが生まれて、孫が生まれて、三十年後、大道理の人口が増えたらうれしい、という思いを持っています。そして休校になっている小学校、中学校が復活して、地域に子どもの声が響くようになったらうれしいです。その頃、今回大道理に入った塾生たちは五十歳代の年齢になって、中心となって動いてくれているのではないかと思います。

自分たちが大道理地区に来られたのは、周南市の中山間地域振興室の菅田さんの力によるものが大きいです。菅田さんが地域の方へ話を持って行って下さり、井上正幸さんや兼平さんたちが力になって下さいました。皆さんには感謝しかありません。」

漫画塾生の六名の皆さんのお話と、樹本ふみきよ先生のお話については、大道理かわら版「むくろじ8月1日号」に掲載したのですが、通常はA3両面の紙面が、今回に限って通常版にA4一枚を加えた若干ボリューミーなものになりました。

むくろじ編集後記にも記しましたが、漫画塾生の六名の皆さんがこれからどんな作品を産み出して、どんな漫画家になられるのかとても楽しみです。

こんにちは。

夢求の里交流館、山縣です。

大道理地区へ移住された漫画塾生の六名の皆さんのご紹介をしてまいりましたが、いよいよ6人目の田中美樹さんをご紹介します。

田中美樹(たなかみき)さん(六人のメンバー中、唯一少女漫画を描かれています)「光市出身です。小学生の時に漫画が好きになり、漫画家になりたいと思いました。

もりちかこ先生の漫画を読んで漫画家にあこがれるようになりました。

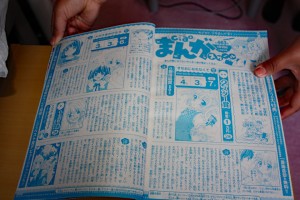

十九歳の時、少女漫画雑誌「ちゃお」に初めて作品を投稿し、今年の始め、受賞しました。自分の名前を見つけた時はとてもうれしく、両親も喜んでくれました。

▲田中さんの受賞について掲載されています!

作品を作る時は先にキャラクターを考えて、ストーリーを考えていっています。話を考えて作品を産み出すまでは大変です。作品は泣けるものというよりは、読んだ方が楽しめる感じのものを描いています。

共同生活は初めてのことですが、一緒に暮らしているみんなはとても良い人たちで、心強く、楽しく生活しています。みんな同じ目標に向かっているので、頑張らないと、と思います。少しでも早くデビューして、連載が持てるようになりたいです!」

漫画塾生ご紹介」の最終日として、明日は漫画塾生の責任者、樹本ふみきよ先生をご紹介します!

こんにちは。夢求の里交流館山縣です。

大道理地区に移住された漫画塾生の六名の方がたを先週からご紹介しています。

きょうは5人目の坂井月美(つぐみ)さんです。

坂井月美(さかいつぐみ)さん:「春原ロビンソンさんのギャグ漫画のストーリーに影響を受けました。YICキャリアデザイン専門学校に入学する前は、イラストを描く仕事も良いなと思っていましたが、漫画科で他のクラスメイトの作品を見て、漫画も楽しいと思いました。専門学校に入学して、一年の終わりから二年の始めごろ、樹本先生や色々な先生に指導して頂いて漫画を描き上げました。

坂井さん 仕事場での風景です

作品作りではキャラクターの可愛らしさを重視して、ストーリーには、ほのぼのとした雰囲気を持たせるようにしています。漫画を描く時にはまず、ネーム(※漫画を描く際、コマ割り、コマごとの構図、セリフ、キャラクターの配置などを大まかに表したもの。ウィキペディアより抜粋)を描いて、担当編集者の方と話し合いながら作品づくりを進めます。この時、担当の方からは具体的に改善点等を指摘して頂いています。

大道理に来て良かったと感じることは沢山あります。皆さん優しくて、元気にあいさつして下さり、交流出来て楽しいです。沢山の方とお話して関わりたいです。これから漫画家として、連載を持って何年も続くような作品を産み出していきたいです。」

来週は田中美樹さんと樹本ふみきよ先生をご紹介します!

こんにちは。夢求の里交流館山縣です。

先週から大道理地区に移住された漫画塾生をお一人ずつご紹介していますが、きょうは原田晃太郎さんをご紹介します。

▲小池さん作 原田さんの似顔絵

原田晃太郎(はらだこうたろう)さん:

「下関市で生まれて、山口市で育ちました。物心ついた時からイラストを描いていました。高校一年生の時、絵の上手な先輩を見て自分も漫画を描いてみたくなり、描き始めました。

手塚治虫さんなどの影響を受けて、「生きる」という深いテーマが根底にありつつも、電車に乗っている時間などに電子書籍でさらっと読めるよう、コミカルな要素も入れた作品作りをしています。漫画の描き方としては、線を描くまでは手で描いて、それからはパソコンで描いています。

漫画以外にミュージカルのポスターを作ったり、ゲームを作ったり、電子書籍を出したり、デジタル技術を使った、漫画以外の分野での作品作りもしています。

「Comico」という、パソコン、タブレット端末、スマートフォン等で漫画を読むことが出来るアプリに投稿した漫画で受賞しました。

漫画での作品作りでは、キャラクターの設定や、やりたいこと、描きたい事はすぐに決まります。

手塚治虫さんの影響を受けたためか、担当の方から絵柄が古いので、新しい感じにするように言われています。手塚漫画が自分のベースにはありますが、現代の若い子たちが何を感じて生きているかを考えながら作品作りをしています。

大道理地区へ移住してから、周囲の方からの支えを感じていてありがたいなあと感じています。恩返しできるようにがんばります。」

男性陣の仕事場の壁面です。原田さん、矢尾さん、切戸さんの三人が描かれたイラストが貼られていました。

明日は坂井月美(つぐみ)さんをご紹介します。

こんにちは。大道理地区に移住された漫画塾生を先日からご紹介していますが、その3日目。

今日は矢尾聡一朗さんをご紹介します!

矢尾聡一朗(やおそういちろう)さん:

「YICキャリアデザイン専門学校を今年(平成二十八年)春、卒業したばかりです。漫画家は中学二年生で志しました。本格的に描くようになったのは十八歳、専門学校に入学してすぐ描き始めました。漫画はコミカルなものが好きで楽しく読める作品を読み漁りました。

僕は「週刊少年サンデー」に投稿して、担当さんが付いています。作品のジャンルにはこだわらず描いています。昨年七月に描いた作品は科学と魔法とが両立する世界の漫画を描きましたが、出来上がるまでにとても時間がかかりました。樹本先生に見て頂いて、相談しながら修正を加えて加えて仕上げました。

大道理へ来るまでは自炊経験ゼロでしたが、共同生活の中で料理を作り始めました。初めての共同生活ですが、雨漏りなどの大変なことを含めてすごく楽しいです。

農作業は周りの方のお手伝いなどから始めていろんなことを知っていって、自分たちの手で野菜作りをしていきたいです。

僕の両親は漫画家になるには東京に行く必要があるという考えがあって、大道理に移住して漫画家になるという話をした時、理解してもらうには説明が必要でした。

自分の中に蓄積したものがないと作品作りは出来ないので、小説を読んだり、映画を観たりということを生活の中に取り入れることを大切にしています。

樹本先生は七本連載を持たれていたことがあるということですが、僕も連載を何本も持って、仕事をバンバンとれるようになりたいです。

作品作りは自己満足なものでなく、担当さんからアドバイスされたことに柔軟に応じられる姿勢で、求められるものに応える形で描いていきたいです。

大道理地区に移住してから地域の皆さんに助けて頂いていることに感謝しています。漫画家として成功して必ず恩返しをします。」

明日は原田晃太郎さんをご紹介します。

こんにちは。

大道理地区に六人の漫画塾生が移住されて、昨日からお一人ずつご紹介させて頂くことにしましたが、今日はその二日目。

小池香菜絵さんをご紹介します。

小池香菜絵(こいけかなえ)さん:

「子どもの頃から絵が好きで、毎日描いていました。

読んでいた漫画の世界観は心がワクワクするもので、自分のワクワクする世界を人にも見せたい、という思いで漫画を描いています。

投稿している漫画雑誌は少年誌で「月刊少年ガンガン」と「月刊少年サンデー」に投稿しています。

「月刊少年ガンガン」で努力賞を頂きました。作品づくりにはドキドキする要素を入れることを大切にして、自分の興味が沸いたものを深く掘り下げて描いています。

樹本先生とのご縁は高校時代からで、漫画塾の塾生になり、YICを卒業してから大道理に移住するまでの間に樹本先生のご自宅に一年半住まわせて頂きながら指導して頂き、漫画漬けの毎日を送りました。

【自然に囲まれた生活の中で…】

大道理に移住して間もなく、タケノコ掘りをしました。周南市戸田出身で、タケノコ掘りの経験はありましたが、久しぶりに自然に触れて、とても楽しい体験でした。

▲タケノコ掘り! 左から切戸さん、矢尾さん、田中さん、小池さん

私以外の女子二人はタケノコ掘りが初めてでしたが、楽しんでいて、一緒にこういう体験を楽しめるメンバーで良かったなあと感じました。

三人での共同生活を日々楽しんでいます。

作品を生み出す時は、ネタを考えたらそれを広げていって、どうやったら面白くなるか、ストーリーにインパクトを持たせられるかを考えて、考えたことをさらに超えていくことが必要になってきます。現在、受賞して漫画家としてデビューすることを目指して作品作りをしています。」

月曜日は矢尾聡一朗さんをご紹介します!

2016年4月。大道理地区に男性三人、女性三人の六人の漫画家志望の二十歳代の若者が大道理地区へ移住して来られました。

住まいは男性陣、女性陣とでそれぞれ家を借りて共同生活を送っておられます。

こちらの六名の皆さんはどのようなきっかけで大道理地区への移住を決めたのか、それから漫画家を志したきっかけ、大道理地区に移住してからの生活、

そしてこれからの夢についてお話を伺って来ました。

【樹本先生と6人の漫画塾生】左から樹本先生、切戸章平さん、

原田晃太郎さん、矢尾聡一朗さん、坂井月美さん、田中美樹さん、小池香菜絵さん

【漫画塾生六名、ご紹介!】

一日ずつ、六名の漫画塾生をご紹介していきたいと思います。

今日はメンバー中、一番年長の「切戸章平(きれと しょうへい)さん」をご紹介します!

小池さんが描いた切戸さん似顔絵

『漫画を描き始めたのは、6人の中では僕が一番遅いと思います。

YICキャリアデザイン専門学校のデザイン科の卒業生ですが、在学中は画家を目指していました。

卒業後、二十歳で個展を開いたのですが、(それまで進んでいた方向性に)違和感を覚えました。

それから漫画を描くようになり、一年半かけて一本描きました。初めて描いた作品を樹本先生に見て頂いたところ厳しい評価をされましたが、先生には漫画家として影響を受け、大変お世話になっています。

大道理地区への移住は、樹本先生から声をかけて頂き決めました。

移住するまでは山口市で一人暮らしをしていましたが、生活は全く変わりました。

食事は男子三人交替で作っています。

大道理地区に移住してから朝は自然に目が覚め、毎日が充実していて気持ちが良いです。

一人暮らしの時は部屋にこもって漫画を描くという毎日でしたが、移住してからはほかのメンバーから刺激を受けていて、良い環境に身を置けていると感じます。

一日の生活の中で、漫画は7時間くらい描いていて、それ以上描く日もあります。

描いている漫画のジャンルはアクションものが主です。

ストーリーはこういうシーンを描きたいという核になるものを決めて、そこから描き始めます。

漫画を描くには五感で感動する体験が大切な糧になります。

(取材した日はたい肥づくりをされたとのことでしたが)農作業をさせて頂くなど毎日が新鮮で楽しいです。

移住後すぐに里の案内人の兼平さんから声をかけられ、地域に貢献したいと思い、芝桜まつり会場でのうどん屋さんで接客、受付、会計のお手伝いの仕事をして、

皆ソフトクリーム作りが上手くなりました。

【現在、そしてこれからのこと】

現在、周南市から依頼された仕事などをしています。

依頼されたことに応えられる作品作りを心掛けています。

大道理に移住して共同生活が始まり、ここからが漫画家としてのスタートです。漫画で生きていきたいです。

明日は小池香菜絵さんをご紹介いたします!